8. Okt. 2021 | Allgemein, Kunst im öffentlichen Raum, Stadtforschung & -entwicklung

Im Sommer 2021 wurde in Dortmund im öffentlichen Raum experimentiert. Die TRANSURBAN Residency hat durch künstlerische Interventionen einen Ort verändert und eingeladen, dabei mitzumachen.

Die TRANSURBAN Residency „BUILDING COMMON SPACES“ zeigte zwischen dem 15. August und 12. September 2021 wie urban art und partizipative Stadtgestaltung zusammenkommen können. Zwischen den drei Stadtbezirken Huckarde, Innenstadt-West und -Nord ist unter der Mallinckrodtbrücke mit der tatkräftigen Unterstützung aus Zivilgesellschaft, Forschung und Kunst ein neuer Treffpunkt entstanden. Roberto Cuellars multifunktionale Skulptur, die „Bühne“, sowie weitere Interventionen Studierender der FH und tu Dortmund bilden den neuen Dortmunder DIY-Skatepark am südlichen Rand Huckardes.

Bautage sowie Musik- und Diskussionsveranstaltungen haben den bislang trostlos wirkenden Ort während der Residenzwochen zum Leben erweckt, neue Freundschaften sind entstanden. Dabei wurde am beliebten Emscherradweg auf die großen Dortmunder Transformationsprojekte Speicherstraße, Kokerei Hansa und Stahlwerk Union – die in direkter Nachbarschaft liegen – aufmerksam gemacht. Die Bürger:innen wurden vor Ort zu Prosument:innen der Stadt, also Produzent:in und Konsument:in in einem, und kamen aus der reinen Beobachtungs- und Kommentierungsfunktion heraus ins Machen. Auch konnten durch den neuen Treffpunkt Anregungen zur geplanten Emscherpromenade und zur Internationalen Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027 bei den zuständigen Stellen eingebracht werden.

Da wir die Verstetigung bereits bei der Projektskizze im letzten Jahr mitgedacht haben, bildet das Ende der Residenz gleichzeitig den Anfang der weiteren bürgerschaftlichen Aneignung des Ortes. Die Skateboardinitiative Dortmund wird den Ort unter der Mallinckrodtbrücke in den kommenden Jahren mit vielen Interessierten weiterentwickeln und Zugänge, insbesondere zur Nordstadt, vereinfachen.

Urbane Kunst als Motor und Medium für urbane Aushandlungen

Durch die gemeinschaftlichen Entwicklung und Nutzung von öffentlichen Räumen kann man diese der Stadtgesellschaft bedarfsgerecht und niederschwellig zugänglich machen und dadurch eine Neubetrachtung initiieren. Hierbei spielt die Kunst eine entscheidende Rolle: Künstlerische Arbeiten, kreative Methoden und vielschichtige Betrachtungsebenen nehmen Menschen ganz anders mit als konventionelle Methoden der Wissenschaft und Planung. Hier passiert emotionaler Zugang und experimentelles Lernen vor Ort statt – wie in konventionellen, stadtplanerischen Methoden – verkopfte Auseinandersetzung in geschlossenen Räumen, vor der viele Menschen Angst oder Unlust verspüren.

Kunst ermöglicht durch Experimente im öffentlichen Raum eine spielerische Auseinandersetzung damit, was die Planung für die Menschen vor Ort konkret bedeutet und wie sie sich beteiligen können. Künstlerische Interventionen dienen als transformative Aktion, als Ausgangspunkt des Dialogs über Entwicklungen, schaffen Strukturen für Ko-Produktion und können raumspezifische städtebauliche Handlungspapiere passgenau inhaltlich ergänzen. Die Kunst bietet also eine Hilfestellung und Brücke zwischen dem Selbermachen von Stadt und herkömmlichen Planungsstrukturen und den damit einhergehenden Aushandlungsprozessen.

…und was hat Skaten mit Stadtentwicklung zu tun?

Skateboard fahren ist kein Trendsport sondern ein wichtiger Teil unserer Kultur geworden. Streetskating verändert die Wahrnehmung und Nutzung von Stadt. Stadtmobiliar wird angeeignet und neu interpretiert. Rebellische Akte und unmittelbare Körpererfahrungen verändern den öffentlichen Raum, schaffen sozialen Zusammenhalt. Kleine Interventionen bilden neue Treffpunkte, verursachen friedliche Lebendigkeit.

Das Skaten hat Impulse für die Möglichkeiten und Entwicklungsziele entlang der Emscher gesetzt und für Beteiligung und Kunst als Teil von Stadtentwicklung geworben. Skater:innen nutzen und produzieren Stadt selbst. Im Einklang mit den Regeln, gern auch darüber hinaus. Wie sie das tun, hat sich in der Vergangenheit immer wieder verändert. Neues kam hinzu, Altes blieb oder veränderte sich, sodass wir heute eine Vielfalt an Möglichkeiten zum Skaten in Städten vorfinden. Gerade DIY-Skateparks bauen auf aktive Gemeinschaften auf, die die Gestaltung ihres Umfeldes aktiv herbeiführen.

Wir plädieren deshalb dafür, Skaten als Kunst und Kunst als Teil von Stadtentwicklung ernst zu nehmen, um kommunikativ, integrierend und übergreifend öffentliche Räume zu nutzen. Und, um das offene, herzliche und bodenständige Miteinander weiter zu stärken, das in Dortmund gang und gäbe ist und warum alle Besucher:innen gerne wiederkommen. Wir empfinden die Verankerung dieser – mehr oder weniger – neuen informellen Beteiligungskultur des Do-it-Yourself als sinnvoll für die Stadtentwicklung der Zukunft.

Zum Hintergrund TRANSURBAN

TRANSURBAN vernetzt Städte, ihre Akteure und öffentlichen Räume mit und untereinander. Es regt an, den Möglichkeitsraum Stadt städteübergreifend zu betrachten, voneinander zu lernen und zu profitieren. Somit bezieht sich das „Trans“ nicht nur auf das „Über”schreiten von räumlichen, strukturellen oder formellen Grenzen, sondern auch auf das “Über”queren von Disziplinen. Denn das Programm verbindet eine Vielzahl an lokalen und internationalen Akteur*innen aus Kunst & Kultur, Forschung & Lehre sowie Verwaltung & Politik miteinander. Ziel ist es, gegenseitiges Verständnis im Umgang mit dem öffentlichen Raum zu fördern und Synergien in der Gestaltung von Stadtraum durch Kunst und Kultur zu generieren.

Die TRANSURBAN Residency wird das Potenzial öffentlicher und brachliegender Räume als Orte für Gemeinschaft, Begegnung und Austausch durch lokale und internationale Künstler*innen, Stadtforscher*innen sowie Stadtbewohner* innen und Studierende untersucht und erlebbar gemacht.

www.trans-urban.de

Kooperation & Förderung

Die TRANSURBAN Residency 2021 unter der Mallinckrodtbrücke gestaltete sich im Verbund mit einem vielfältigen Netzwerk bestehend aus Hochschulen und lokalen Initiativen. Hierzu zählten die Projektpartner die Urbanisten e.V. (Projektleitung Prozessraum Dortmund) und die Programmpartner Baukultur Nordrhein-Westfalen, FH Dortmund (Fachbereich Design, Studiengang Szenografie und Kommunikation sowie das interdisziplinäre Forschungsprojekt ARDEAS mit den Studiengängen Sozialwissenschaft, Architektur und Design), TU Dortmund (Studiengang Raumplanung), TH Köln (Studiengang Städtebau NRW) und die Skateboardinitiative Dortmund, ohne die das Projekt so nicht möglich gewesen wäre, sowie die Medienpartner coolibri, kultur.west und urbanana und die Locationpartner Emschergenossenschaft und Lippeverband an die unser großer Dank geht, da sie das Projekt ermöglicht haben.

TRANSURBAN Urban Art in NRW und der TRANSURBANE Kongress am 5.6./6.6.21 wurden gefördert durch das Förderprogramm Regionale Kulturpolitik des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, dem Kulturbüro der Stadt Dortmund, dem Referat Kultur der Stadt Gelsenkirchen und der Bezirksvertretung Dortmund Innenstadt-West.

Die TRANSURBAN Residency in Gelsenkirchen und Dortmund wurde gefördert durch das Förderprogramm #heimatruhr des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Parallel, im TRANSURBAN Kontext laufende Projekte, die auf bevorstehende größere Transformationsorte aufmerksam gemacht, lokale Akteure und die Nachbarschaft einbezogen und neue Wege zur Emscher sichtbar gemacht haben, wurden gefördert durch die Bezirksvertretung Huckarde und die Bezirksvertretung Innenstadt-Nord der Stadt Dortmund.

Presse und Veröffentlichungen

https://www.wirindortmund.de/dortmund/ein-skatebares-kunstwerk-134120

https://dringeblieben.de/videos/transurbaner-kongress-1

https://www.art-in.de/ausstellung.php?id=7699

https://www.nordstadtblogger.de/mit-kunst-zu-mehr-nachhaltigkeit-transurban-residency-findet-dieses-jahr-in-dortmund-und-gelsenkirchen-statt/

https://baukultur.nrw/projekte/transurban-residency-building-common-spaces/

https://baukultur.nrw/artikel/auftakt-von-transurban-building-common-spaces-kongress/

https://www.ruhrnachrichten.de/dortmund/video-dortmunds-skater-finden-eine-neue-bleibe-plus-1668401.html

https://www.dorstenerzeitung.de/dortmund-innenstadt/skatepark-am-wasser-selbstgebaute-rampen-im-einklang-mit-der-natur-w1668176-p-4000310273/

https://www.waltroper-zeitung.de/dortmund/mit-video-das-ist-dortmunds-neuester-skatepark-w1668401-11000059139/

https://www.kulturwest.de/inhalt/ortsnah/

https://dortmund-kreativ.de/2021/08/25/transurban-residency-dortmund/

https://www.creative.nrw.de/news/artikel/transurban-urban-art-in-nrw.html

https://www.fh-dortmund.de/news/spurensuche-unter-der-mallinckrodtbruecke.php

https://www.e-c-c-e.de/news-detail/transurban-building-common-spaces-phase-zwei-startet.html

7. Okt. 2021 | lala.ruhr, Stadtforschung & -entwicklung, UrbaneProduktion.ruhr

Wie bringt man mehr Aufenthaltsqualität in die Innenstadt, wie mehr Kultur und Identität? „Urbane Produktion“ lautet eine mögliche Antwort auf diese Frage. Als Teil des Netzwerkes von lala.ruhr haben wir am 23. September einen Beitrag zu diesem Thema bei einem Workshop der Kulturkonferenz Ruhr in Herne präsentiert und anschließend gemeinsam mit den Teilnehmenden praktisch erarbeitet. Denn um verschiedene Arten von Produktion zurück in die Innenstädte zu bringen, bedarf es zunächst der Suche nach Orten, die eine solche Transformation zulassen.

Nach einem Impulsvortrag über Urbane Produktion wurde diese Suche mit einem Rundgang durch die Innenstadt von Herne in die Praxis umgesetzt. In der Gruppe wurden beispielhaft verschiedene Orte ausfindig gemacht, die solche Potenzialorte sein könnten. Dabei wurden sie anhand von zwei zentralen Leitfragen untersucht:

- Was macht den jeweiligen Ort zum Transformationsort?

- Wie könnte eine Transformation hier aussehen?

Die Ideen der Teilnehmenden gestalteten sich dabei vielfältig. Der erste Halt des Rundgangs führte direkt zu einem Grünstreifen gegenüber des Startpunktes (der alten Druckerei). Zum Transformationsort wird dieser kleine Park dadurch, dass er trotz seiner Nähe zur Fußgängerzone nicht ausreichend genutzt werden kann. Die Aufenthaltsqualität ist eingeschränkt, ein Streifen Wildwiese wurde jedoch schon gesät. Wie könnte nun eine Transformation hier aussehen? Eine einladendere Atmosphäre könnten Bänke und Bücherschränke schaffen. Diese könnten auch Synergien zum gegenüberliegenden Literaturhaus fördern. Um den Gedanken der Produktion stärker hervorzuheben könnten zudem Flächen im Park für Urban Gardening genutzt werden, vielleicht sogar für die Belieferung der angrenzenden Cafés mit frischer Minze? Um dem Szenario einen Rahmen zu geben wäre es denkbar die Autos, die momentan direkt zwischen Park und Cafés vorbeifahren, umzuleiten.

Potenzialorte können überall auftreten, ihr Charakter und ihr Aussehen sind sehr variabel. So wurde auch der Rathausplatz als Transformationsort identifiziert, außerdem eine freie Wiese an der Ausgrabungsstelle des Archäologischen Museums sowie der Leerstand in einem Ladenlokal in der Fußgängerzone. Mögliche Nutzungen wären hier ein Feierabendmarkt auf dem Platz, ein Bildungsort für Schulen zum Gemeinschaftsgärtnern auf der Wiese oder ein Café mit integrierter Kunstausstellung im Leerstand.

Nach dem Rundgang galt es nun in einer Abschlussrunde zu klären: Was haben nun all diese Transformationsorte gemeinsam? Sie sind verbunden durch ähnliche Potenziale. Denn der Grundgedanke urbaner Produktion beinhaltet unter anderem die Verdichtung ungenutzter Flächen und Räume. Im Fokus steht eine multifunktionale Nutzung, ein möglichst großer Synergieeffekt, um Akteur:innen im Raum miteinander in Kontakt treten zu lassen und lokale Netzwerke gezielt zu fördern und zu stärken. Es geht darum, alternative Konzepte zu denken, zu schaffen und zu nutzen.

23. Sep. 2021 | lala.ruhr, Stadtforschung & -entwicklung

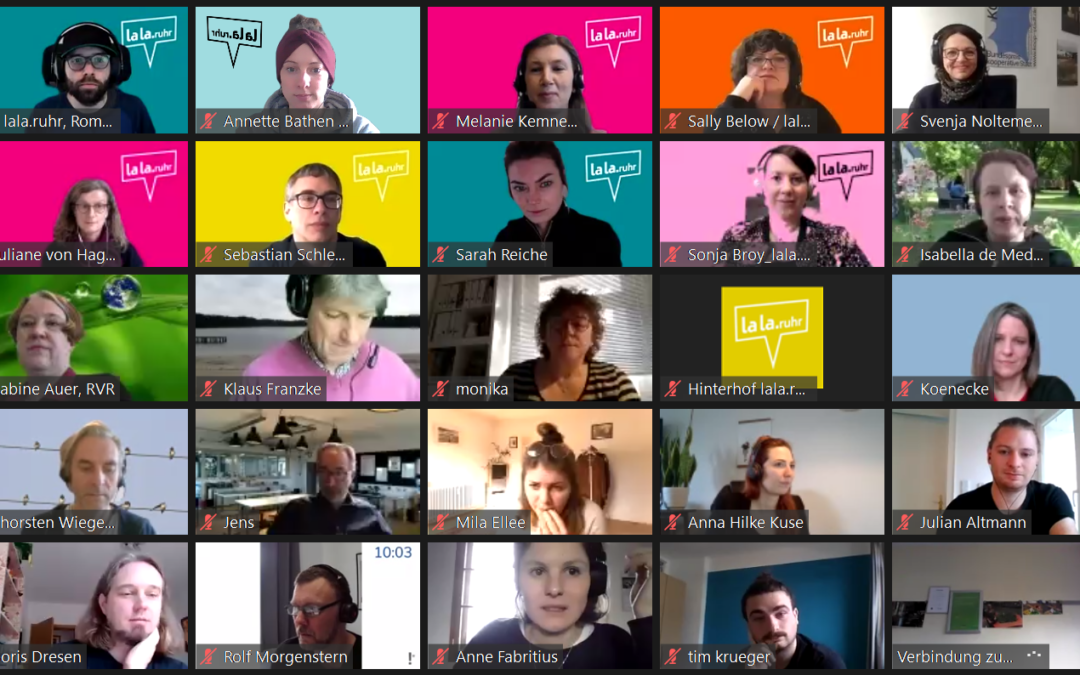

Es gibt was zu feiern: Als Teil des lala.ruhr Netzwerks haben wir den 3. Platz beim Polis AWARD für Stadt- und Projektentwicklung in der Kategorie „Kommunikative Stadtgestaltung“ gewonnen! Im Fokus der Kategorie standen Projekte, mit denen Menschen wirksam in Stadtentwicklungsprozesse eingebunden und vernetzt werden.

Das Netzwerk lala.ruhr dient als Plattform für den kreativen und offenen Austausch einer Vielzahl von Akteur:innen innerhalb der Metropole Ruhr. Dafür haben wir unter anderem in einer online-Ideenschmiede und einem digitalen Werkstatt-Festival trotz der Pandemie Ideen zu Vernetzungs- und Kommunikationsformaten entwickelt. Auf diese Weise wurden Organisationen aller Art zusammengebracht, jenseits von Unterscheidungen zwischen institutionell, administrativ, akademisch, oder frei. Genau das ist es, was das Netzwerk so besonders macht. Mit den Ergebnissen haben wir einen Beitrag zur Kommunikationsoffensive Grüne Infrastruktur des Regionalverbands Ruhr geleistet und Empfehlungen formuliert.

Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und danken allen Beteiligten insbesondere Sebastian Schlecht und Melanie Kemner, die diese Zusammenarbeit und den Erfolg ermöglichen!

Die gesamte Vorstellung unseres Netzwerks beim Polis Award findet ihr hier: https://www.polis-award.com/teilnehmer/lala-ruhr-das-labor-der-landschaft-der-metropole-ruhr-80597c00/

12. Aug. 2021 | Kunst im öffentlichen Raum, Stadtforschung & -entwicklung

Zwischen den drei Stadtbezirken Huckarde, Dorstfeld und Innenstadt-West unmittelbar an der Emscher befindet sich ein kaum beachteter Raum unterhalb der Mallinckrodtbrücke. In dem klassischen Durchgangsraum zwischen Radweg, Autobahn, Wasserweg und Gleisen steckt allerdings großes Potenzial: Hier kann eine Brücke zwischen den umliegenden Quartieren und den künftigen großmaßstäbigen, städtebaulichen Entwicklungen von Emscherumbau und der Entwicklung des HSP-Geländers mit „Smart-Rhino“ bis hin zur IGA 2027 geschaffen werden.

Im Rahmen einer Künstlerresidenz vom 15. August bis 12. September 2021 eignen wir uns diesen Raum unter dem Titel TRANSURBAN an. Mit künstlerischen Methoden und Strategien, in Form von temporärer Architektur, mit Licht- und Klanginstallationen transformieren wir den unscheibaren Ort zu einem „dritten Ort“ städtischen Lebens für Begegnung, Kultur & Vernetzung und damit als Zukunftsraum für nachhaltiges, nachbarschaftliches Leben & Handeln.

Gemeinsam mit der Skateboardinitiative Dortmund, dem Künstler Roberto Cuellar, Studierenden der Fachhochschule Dortmund und Technischen Uni Dortmund und in Kooperation mit TRANSURBAN denken wir den Raum neu, gestalten und erproben Nutzungsmöglichkeiten. Das Projekt setzt Skaten als Kunst und erschafft in den Sommermonaten ein temporäres, skatebares Kunstwerk, einen Ort zum Verweilen, Diskutieren, Kennenlernen und Mitgestalten, um den öffentlichen und unternutzten Raum für die Stadtgesellschaft zurückzugewinnen und urbanes Leben und Handeln zu ermöglichen.

Dabei steht der Ort unter der Mallinckrodtbrücke stellvertretend für viele ähnliche unternutzte Brachflächen und Zwischenräume im Ruhrgebiet, die geprägt sind von Übergängen zwischen urbanen, suburbanen und ländlichen Strukturen und in der Regel nur als Durchgangsorte genutzt werden. Exemplarisch für diese Orte fördern wir mit der Residency die Auseinandersetzung mit dem eigenen städtischen Lebensumfeld, begleiten und initiieren gesellschaftsübergreifende Diskurse zum Querschnittsthema partizipative Stadtentwicklung und beteiligen BürgerInnen, Kreative und EntscheiderInnen an den künstlerischen und forschenden Prozessen der Residenz. Mit vielfältigen Angeboten, Aktionen und Veranstaltungen möchten wir gemeinsam mit den Beteiligten einen moderierten Zugang zum Projektprozess und den Ergebnissen ermöglichen und neue Perspektiven aus den urbanen Raum schaffen. Unser Ziel ist zum einen durch das Erproben von innovativen Modellen in der Gestaltung & Nutzung des ö ffentlichen Raumes Impulse in der bürgernahen Entwicklung zukunftsfähiger, öffentlicher Räume im Ruhrgebiet zu geben und zum anderen die Identifikation der Stadtbevölkerung mit ihrem Lebensumfeld zu stärken und ihr Engagement für den eigenen Stadtraum zu fördern.

Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt, um Veranstaltungen zu besuchen, zu skaten, mitzudiskutieren oder einfach nur die Zeit vor Ort zu genießen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen!

Das Programm findet hier hier.

Mehr Informationen zum Projekt TRANSURBAN gibt es hier.

Die Residenz ist ein Kooperationsprojekt von den Urbanisten und art rmx und wird vom Ministerium vor Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen. Ein Dank geht außerdem an die Emschergenossenschaft als Locationpartnerin.

17. Juli 2021 | Stadtforschung & -entwicklung

Im Rahmen des Forschungsprojeks Luzi, Labor für urbane Zukunftsfragen und Innovation, haben wir 2019 das Format der Wandelbar erfunden und getestet. Die Wandelbar bietet Raum zum Austausch und zur Vernetzung: An der Theke kann man die Zukunft vielleicht nicht vorhersagen, aber neu erfinden. Fern von Seminaren, Tagungen und Workshops mit bestimmten Themengeht geht es hier um den spontanen Austausch verschiedener Berufsgruppen an einem Treffpunkt durch einfaches Zusammensein. Welche Projekte laufen gerade? Wo kann ich mitmachen? Wo finde Unterstützung für ein eigenes Projekt?

In formloser und inspirierender Atmosphäre stoßen die Personen aufeinander, lernen sich und Gemeinsamkeiten kennen und entdecken Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Unsere Idee: Menschen mit Ideen und bestimmten Fragestellungen schließen sich zusammen und entwickeln gemeinsam Projekte und Lösungen. Eingeladen sind alle Menschen, die an einer lebenswerten Stadt mitwirken wollen und Gleichgesinnte suchen.

Jeden zweiten Donnerstag im Monat kamen wir in den letzten Monaten digital oder vor Ort zusammen. Nun endet die Reallaborphase des Forschungsprojekts und wir gehen ab Herbst in die Auswertung. Aus diesem Grund möchten wir alle bisher Teilnehmenden und alle, die es bislang noch nicht geschafft haben, einladen zur vorerst letzten Wandelbar zu kommen. Als besonderen Ort haben wir uns die Mallinckrodtbrücke ausgedacht, unter der im Sommer im Rahmen des Projekts Transurban eine multifunktionale Skulptur entstehen wird.

Kommt gerne vorbei! Wir freuen uns über Anmeldungen auf luzi.ruhr und sehen uns am Donnerstag, den 9. September ab 19 Uhr unter folgenden Koordinaten an der Emscher: 51.522972, 7.426681

9. Juli 2021 | lala.ruhr, Newsletter, Stadtforschung & -entwicklung

Es ist so weit: Das Team von lala.ruhr hat im Auftrag und in Kooperation mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) in einem mehrmonatigen Prozess einen strategisch-konzeptionellen Beitrag als Baustein für die Kommunikationsoffensive Grüne Infrastruktur des RVR erarbeitet und ihn nun an Nina Frense (Beigeordnete für Umwelt und Grüne Infrastruktur) übergeben.

Als Teil von lala.ruhr haben auch wir an der Erarbeitung des Beitrags mitgearbeitet und in den vergangenen Monaten Interviews mit innovativen Landschafts- und Stadtgestalter:innen, zivilgesellschaftlichen Akteur:innen, Planer:innen und Künstler:inne und Kreativen geführt und analysiert, um eine möglicht breite Perspektive auf die aktuelle Situation und Visionen für die Grüne Infrastruktur im Ruhrgebiet zu erhalten. Außerdem eingeflossen sind die Ergebnisse des „Festivals der Landschaft”, das im Februar über 200 Teilnehmer:innen im digitalen Raum erreichen konnte und der vorangeschalteten Ideenschmiede Ende 2020. Gemeinsam konnten wir so Hinweise und Ansätze für eine zielführende Kommunikation und die Einbindung von Akteur:innen bei der Gestaltung Grüner Infrastruktur in der Metropole Ruhr zusammentragen und in den Beitrag und die darin enthalteten Handlungsempfehlungen integrieren. Das Ziel von lala.ruhr war es, einen Beitrag zu leisten, der als Grundlage für das regionale Gemeinschaftsprojekt der Gestaltung und Kommunikation einer zukunftsfähigen urbanen Landschaft dienen kann.

Wir freuen uns, dass wir Teil des Teams sein durften und aus der gemeinsamen Arbeit mit den vielen Akteur:innen so viele konstruktive Ideen, positive Zukunftsbilder und spannende Projekte mitnehmen können.

Zur Website von lala.ruhr geht’s hier lang.

Hier könnt ihr den Beitrag herunterladen:

[pdf-embedder url=“https://dieurbanisten.de/wp-content/uploads/2021/07/2021-05-10_lala-ruhr_Handlungsempfehlung-RVR_web.pdf“]

1. Juli 2021 | Stadtforschung & -entwicklung, UrbaneProduktion.ruhr

Im Juli ist es soweit! Das Team von UrbaneProduktion.Ruhr startet nach dem LutherLAB in Langendreer und dem WatCraft und Wiesmann’s in Wattenscheid in das nächste Reallabor in Gelsenkirchen-Schalke.

Mit der Zwischennutzung der Schalker St. Joseph Kirche in der zweiten Jahreshälfte 2021 schafft UrbaneProduktion.Ruhr gemeinsam mit der Materialverwaltung on Tour – einem gemeinnützigen Fundus für Theaterkulissen, der den Kirchenraum in eine bunte Wunderkammer verwandeln wird – und weiteren Akteur:innen Raum und Gelegenheit, neue ökonomische Visionen für Gelsenkirchen zu diskutieren, gemeinsam mit den Menschen vor Ort positive Zukunftsbilder zu zeichnen, Ideen umzusetzen und konkrete Entwicklungen anzustoßen. Bei Workshops, Vorträgen und Diskussionsveranstaltungen treffen Nachbar:innen auf junge Gründer:innen und alteingesessene Unternehmer:innen. Während der drei Festivalwochen im Juli, August und September (26. Juli bis 01. August, 14. August bis 20. August, 19. September bis 25. September) stehen zwei Themen im Fokus: das Textilhandwerk als produktive und historisch bedeutsame Säule der Stadt und der Anbau und die Verwertung von Walnüssen als Beispiel für urbane Lebensmittelproduktion und lokale Wirtschaftskreisläufe. In den Festivalwochen ist zudem die Wanderausstellung „Urbane Produktion – Produktion zurück in die Stadt?! zu sehen.

Walnuss & Gewebe startet am 26. Juli um 18:00 Uhr mit der Eröffnungsveranstaltung in die Festivalwochen der Urbanen Produktion und lädt alle Interessierten herzlich in die St. Joseph Kirche, Grillostraße 62, in Gelsenkirchen ein.

Die Anmeldung, weitere Informationen zum Festival und das komplette Programm findet ihr unter https://walnussundgewebe.ruhr/

Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes statt. Eine Teilnahme ist nur mit aktuellem, negativem Corona-Test oder dem Nachweis der vollständigen Impfung möglich.

UrbaneProduktion.Ruhr ist ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, das wir gemeinsam mit dem Institut Arbeit und Technik aus Gelsenkirchen, der Wirtschaftsförderung Gelsenkirchen, der Hochschule Bochum und der Wirtschaftsentwicklung Bochum durchführen und das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird.

29. März 2021 | Allgemein, Newsletter, Stadtforschung & -entwicklung, Urban Gardening & Farming, UrbaneProduktion.ruhr

Im Rahmen unseres Forschungsprojekts UrbaneProduktion.Ruhr sind wir in mehreren Stadtteilen des mittleren Ruhrgebiets aktiv. In den Reallaboren in Bochum-Langendreer, Bochum-Wattenscheid, Bochum-Innenstadt, Gelsenkirchen, Herne-Wanne erforschen wir mit unseren Partnerinnen Institut Arbeit und Technik, Hochschule Bochum und den Wirtschaftsförderungen in Bochum, Gelsenkirchen und Herne die Möglichkeiten und Grenzen urbaner Produktion und tragen dazu bei, die Stadtteile nachhaltig zu transformieren.

Neben der Grundlagenforschung, an der wir mitwirken, wollen wir vor Ort v.A. zur Verbesserung der Basisfunktionen im Stadtteil beitragen, in dem wir Atmosphäre und Ästhetik schaffen. Daraus können dann Themen- und Personenknoten entstehen, und daraus weitere, messbare Verbesserungen im Quartier eintreten, so die Strategie. Nachdem wir uns in Langendreer über einen längeren Zeitraum der ehem. Lutherkirche gewidmet haben, in der aktuell ein eigens gegründeter Trägerverein die Verantwortung für die Entwicklung des Gebäudes übernommen hat, haben wir uns auch in Wattenscheid dafür eingesetzt, langfristig tragfähige Strukturen erzeugen.

Auch in Wattenscheid haben wir an einer Vereinsgründung mitgewirkt: Über die Zwischennutzung Watcraft haben wir erstens Kontakt zu der Initiative „Mittendrin“, außerdem zu einigen lokalen Bierbegeisterten aufbauen können. Und wie der Zufall es wollte, wurde leider, aber für uns zum genau passenden Zeitpunkt eine gegenüber unserer Zwischennutzung liegende Gaststätte frei. Wir haben schnell das Thema Bier als günstige Möglichkeit ergriffen, Urbane Produktion in Form einer beispielhaften Umsetzung zu zeigen. So sollen vor Ort etwa auch Räumlichkeiten entstehen, in denen Bier kleinteilig gebraut werden kann. Nach vielen, vielen Stunden der Konzeption, Planung und Verhandlung – nicht so leicht, das alles digital zu schaffen – konnten wir auch endlich den Verein WatWerk e.V. anmelden und den Mietvertrag unterschreiben. Hier ist nun das Wiesmann’s.

Nun warten wir darauf, dass wir angesichts der nun schon sehr lange anhaltenden Kontaktbeschränkungen wieder die Öffentlichkeit einladen können, um die Zukunft Wattenscheids „nebenbei“ zu besprechen und zu verhandeln. Die Zwischenzeit haben wir vor allem mit digitalen Biertastings überbrückt: Biernteressierte Menschen, und davon gibt es in Wattenscheid und Umgebung einige, können sich bei uns ein bis zweimal monatlich Empfehlungen für eine Getränkeauswahl abholen – und sich dann, unterhaltsam aufbereitet von unserem Biermacher Gerd Ruhmann, einen gemeinsamen Abend mit dem Bier vor dem Laptop gönnen. Die Idee ist, dass wir mit solchen Nebenaktivitäten die nötigen Mittel erwirtschaften, um die Gaststätte langfristig zu erhalten.

Etwas problematisch ist die Genehmigungslage. So ist es keineswegs selbstverständlich, dass eine Gaststätte, die 40 Jahre lang problemlos betrieben werden konnte, einfach weitergenutzt werden kann. Das notwentige Update auf den aktuellen Stand der Technik, was Lebensmittelsicherheit und das Baurecht angeht, hat uns viele neue Erfahrungen beschert und wird uns auch noch ein wenig beschäftigen. Es ist ganz und gar nicht einfach, mit einem gemeinnützigen Verein in einer Gaststätte die gemeinwohlorientierten und gewerblichen Aktivitäten unter einen Hut zu bekommen. Die Behörden kennen sich nicht gut mit gemeinwohlorientierten Unternehmen aus; und mit den Einnahmen, die gemeinnützige Organisationen erzielen können, können die Standards für gewerbliche Unternehmen nur schwer finanziert werden. Wir hoffen, in dieser Richtung generell etwas bewegen zu können, indem wir dieses Thema etwa auch auf die politische Agenda bringen.

Gerne würden wir in dieser Gartensaison auch die Grünausstattung im Stadtteil verbessern. Im vorletzten und letzten Jahr hatten wir schon die Hochstraße mit eigens für den Stadtteil entworfenen „Wattenscheider Kisten“, also simplen, aber ansehlichen Pflanzkübeln versehen. Eine solche Aktion ist, sobald wir wieder dürfen, wieder geplant. Außerdem ruft der Gemeinschaftsgarten an der LiLo-Rauner-Gesamtschule nach weiterer Gestaltung. Hier sind wir auch auf die gemeinschaftliche Arbeit im Quartier angewiesen: Falls ihr aus Wattenscheid kommt und einen Grünen Daumen habt, oder nicht aus Wattenscheid kommt und einen grünen Daumen entwickeln wollt, meldet euch gern.

14. März 2021 | Allgemein, bunterbeton, Kunst im öffentlichen Raum, Newsletter, Stadtforschung & -entwicklung

Die Stadt ist nur so bunt wie ihre Bewohner*innen. Was das Leben in der Stadt wirklich lebenswert macht und wie man das Zusammenleben vor der eigenen Haustür aufblühen lassen kann, darum geht es in unserem Projekt bunterbeton – dem Podcast, Netzwerk und der Wissensquelle für kulturelle Stadtentwicklung.

Im Frühjahr letzten Jahres während des ersten corona-bedingten Lockdowns verfestigte sich der Wunsch in unseren Köpfen, einen Podcast auf die Beine zu stellen. Dieser sollte einerseits komplett digital zu produzieren und anzuhören sein und andrerseits Kulturschaffenden in dieser Zeit eine dringend benötigte Bühne bieten.

Unsere Ideen, Gedanken und Pläne verpackten wir in einen knackigen Antragstext, in dem wir unsere Motivation, unsere Ziele und unsere Vorgehensweise skizzierten. Auf gut Glück schickten wir den Antrag Mitte Juni an Soziokultur NRW. Und siehe da: Zwei Monate später hielten wir tatsächlich den Zuwendungsbescheid in den Händen! Das Schöne an eigens initiierten Projekten ist ja, dass es niemals eine genaue Anleitung gibt. Wir schmissen uns also einfach ins Abenteuer und gingen die ersten Recherchen und Vorbereitungen an.

Im Vorfeld an das Projekt hatten wir uns schon ziemlich konkret überlegt, was wir mit bunterbeton erreichen möchten. bunterbeton sollte ein transkulturelles und partizipatives Netzwerk im digitalen Raum schaffen, das diverse Akteur*innen der kulturellen Stadtentwicklung untereinander und mit kulturell Interessierten Menschen zusammenführt. Dabei sollten die Bereiche Stadt, Kultur, Kreativwirtschaft und Zukunft zusammengebracht werden, Kooperationen entwickelt und Austausch bestärkt werden.

Inzwischen ist das erste halbe Jahr bunterbeton vorüber. Geblieben sind jede Menge schöner Erinnerungen an interessante Orte, Menschen, an spannende (virtuelle) Vernetzungstreffen, aber auch Probleme mit der Technik und endlose Nächte im Audioschnitt.

Mittlerweile haben wir 11 Podcast Folgen online auf Spotify, Apple Podcast und unserer eigenen Webseite bunterbeton.org. Für einen Großteil der Interviews konnten wir tatsächlich zu den jeweiligen Initiativen fahren (und dennoch alle zu den Zeitpunkten geltenden Corona-Schutzmaßnahmen einhalten) und die Städte, Orte und Menschen direkt erleben. So sind wir im Sommer und Frühherbst u.a. ins Ruhrgebiet, nach Hamburg, Hannover, Köln und Karlsruhe getourt. Unsere Eindrücke und Begegnungen haben wir jeweils auditiv und visuell eingefangen, um sie im Anschluss als Podcast, Bilderstrecke oder Instagram-Posting zu veröffentlichen.

Ziel des Podcasts war es immer, eine Art digitales Äquivalent zu einer Podiumsdiskussion zu schaffen und eine interdisziplinäre Perspektive auf die Stadt der Zukunft zu werfen, um einen möglichst hohen gesellschaftlichen Mehrwert zu generieren. In den verschiedenen Podcast-Folgen kann man daher unterschiedlichste Herangehensweisen kennenlernen. Jedes einzelne Projekt hat verschiedene Schwerpunkte: So versteht sich die Anstoß aus Karlsruhe als verlängerter Arm der Kunstszene und versucht durch niederschwellige Ausstellungen ein breiteres Publikum für die lokale Künstler*innen-Szene zu begeistern, während Utopiastadt in Wuppertal viel mehr einen forschenden Charakter hat und versucht, die Stadt von Morgen zu denken.

Über die letzten Monate haben wir uns ein wachsendes Netzwerk an Kulturschaffenden, Institutionen und Initiativen aufgebaut, welches konkret Akteur*innen aus verschiedenen Städten verbinden, den gegenseitigen Austausch von Erfahrung und Wissen beflügeln, neue Leute für kulturelles Engagement sensibilisieren und aktivieren und dazu führen soll, dass wir mit unserem Projekt auf konkrete Bedürfnisse der Zuhörer*innen und Akteur*innen eingehen können. Während vieler unserer Vorgespräche, Interviews und im allgemeinen Kontakt zu den verschiedenen Initiativen sind uns immer wieder Parallelen in Arbeitsweisen, Strukturen und Problematiken aufgefallen. Durch unser Netzwerk ist es uns ein Anliegen, den einzelnen Erfahrungen – und im besten Fall auch Lösungen – eine Plattform zu bieten und sie so für alle zugänglich zu machen.

Als Wissensquelle verstehen wir – neben unserem Podcast und unserem Instagram Account – vor allem unsere Webseite (bunterbeton.org). Hier stehen die einzelnen Folgen zum Download zur Verfügung, es gibt Informationen zu unseren Gäst*innen und ihren Initiativen.

bunterbeton hat sich in den letzten Monaten zu dem entwickelt, was wir uns anfangs in unseren Köpfen ausgemalt haben. Dennoch gibt es nach wie vor viele Themen und Formate, die wir noch ausprobieren möchten. Gerade zur Wissensvermittlung wollen wir neue Podcast-Formate ausprobieren, da in langen Interview-Podcasts das Wissen meist nicht immer kurz und knapp zusammengefasst ist. Neben gebauten Beiträgen, Themenwochen, Netzwerktreffen, kurzen Inputs und langen Diskussionsrunden sind unsere Ideen fürs kommende Jahr grenzenlos. Eins ist jedoch jetzt schon klar: 2021 geht es für bunterbeton weiter.

1. März 2021 | lala.ruhr, Newsletter, Stadtforschung & -entwicklung, Urban Gardening & Farming

Am 26. und 27. Februar 2021 haben wir als Teil des lala.ruhr – Teams das erste Festival der Landschaft der Metropole Ruhr mitveranstaltet. Digital sind wir mit vielen Menschen zusammengekommen, um über die Zukunft der Landschaft des Ruhrgebiets zu sprechen und in Werkstätten konkrete Lösungsideen zu erarbeiten.

Während der zwei Tage ist uns nochmal bewusst geworden, was die urbane Landschaft des Ruhrgebiets eigentlich ausmacht und wo ihre Besonderheiten liegen. Es gibt eine Vielzahl an freien un- oder untergenutzten Flächen, große gestaltete Parks, ehemalige Industrieflächen, die nun Naturräume mit hoher Biodiversität sind und vor allem immer wieder freie Zwischenräumel in den Innenstädten und den Quartieren und Stadtteilen um die Innenstädte herum. Die zentrale Frage des Festivals war daher schnell gefunden: Wie können wir uns und unsere Landschaft innerhalb dieser besonderen Strukturen entwickeln?

In Werkstätten zu Themen wie urbane Biodiversität, den Wert unserer Böden, kreative Nutzungen für Brachflächen, Bolzen für den guten Zweck, transformative Straßen, grüne Bahnhöfe, die Zukunft unserer Innenstädte und neue Narrative für das Ruhrgebiet, ging es genau um diese Frage. Die Werkstattleiter:innen haben gemeinsam mit Menschen aus der Zivilgesellschaft, Vereinen und Initiativen, Planungs- und Architekturbüros, Verwaltung und Politik und Wissenschaft diskutiert, in Arbeitsgruppen Vorschläge gesammelt, Visionen für die Zukunft entwickelt und konkrete notwendige Schritte formuliert. Die Ergebnisse der einzelnen Werkstätten werden wir nach und nach auf dem Blog www.lala.ruhr/blog veröffentlichen.

Was wir aus dem gesamten Festival mitnehmen, ist aber vor allem, dass wir mit postiven Bildern die Zukunft der Landschaft kommunizieren müssen, dass wir uns nicht nur um das Grün auf unseren Böden kümmern sollten, sondern auch um die Böden selbst, dass es immer wieder wichtig ist, andere Perspektiven zu beleuchten, Netzwerke zu stärken und mit gemeinsamer Kraft politisches Commitmennt zu erringen und dass es für die Umsetzung von großen Visionen vor allem die kleinen Schritte und temporären Ansätze sind, die Erfolge bringen.

„Wir wollen als Advokaten der Landschaft frische Dinge erproben und erlauben.“ (Juliane von Hagen von stadtforschen.de und dem lala.ruhr Team)

lala.ruhr ist das Labor für die Landschaft der Metropole Ruhr und ein Netzwerk aus Expert*innen für Landschaft und Architektur, Stadtentwicklung und Räume, gemeinsames Arbeiten und Teilhabe, Kommunikation und Kollaboration, lokal, regional und international.

lala.ruhr widmet sich einer integrierten Sicht auf die Transformation der urbanen Landschaft des Ruhrgebiets, in der Menschen, Gebäude und Landschaft symbiotisch, resilient und zukunftsfähig eine hohe Lebensqualität bieten. Es entsteht ein kreativer Laborraum, in dem unter dem Leitbild einer produktiven Landschaft Ideen und innovative Konzepte für die Zukunft der Metropole Ruhr diskutiert und entwickelt werden.

Mehr dazu unter www.lala.ruhr

5. Feb. 2021 | Allgemein, lala.ruhr, Stadtforschung & -entwicklung, Urban Gardening & Farming

Es ist soweit! Das Programm für das digitale Festival der Landschaft der Metropole Ruhr am 26. und 27. Februar ist online und ihr könnt euch anmelden.

Den Kern des Festivals bilden interaktive Werkstätten, die wir Urbanisten als Teil des lala.ruhr Netzwerkes mit konzeptioniert und geplant haben. Dabei geht es um Landschaft, urbane Landwirtschaft, die lebenswerten Straßen der Zukunft, die Rolle von Städten zum Erhalt der Biodiversität, den kreativen Umgang mit Brachflächen und die Entwicklung eines zukünftigen Narrativs für das Ruhrgebiet. Alle Themen des Werkstätten stammen von den Ideen und Vision von Initiativen und Akteur:innen, die sich am „Call for Challanges“ beteiligt haben und mit weiteren Expert:innen gestalten. Neben den Werkstätten gibt es einen Live Podcast, Yoga Sessions, eine Lesung und die lala.lounge für Austausch.

Das Online-Festival wird am Freitag, 26. Februar von 10 bis 11.00 Uhr eröffnet. In dieser Stunde gibt das lala.ruhr-Team einen Einblick in das Thema und die Ideen dahinter, Anja Bierwirth, Leiterin des Forschungsbereichs Stadtwandel am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie schlägt in ihrem Input zur Grünen Infrastruktur einen Bogen von der Lebensqualität in unseren Städten bis zu konkreten Maßnahmen, und Dr. Jan-Hendrik Kamlage vom Forschungsbereich Partizipationskultur der Ruhr-Universität Bochum verbindet in seinem Beitrag die Themen Nachhaltigkeit und Partizipation. Svenja Noltemeyer vom Dortmunder Büro für Möglichkeitsräume thematisiert Stadtentwicklung durch Kunst und Kreativwirtschaft. Mit einem abschließenden Gespräch mit Nina Frense, Beigeordnete für den Bereich Umwelt und Grüne Infrastruktur des Regionalverband Ruhr, eröffnen wir das Festivalprogramm.

Der Abschluss mit einem gemeinsamen Resümee findet am Samstag dem 27. Februar von 16 bis 17.00 Uhr statt. Hier berichten Moderierende und Teilnehmende der Werkstätten über ihre Ergebnisse und Erlebnisse.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Das komplette Programm und die Anmeldung findet ihr unter www.lala.ruhr/festival

Im Rahmen der Kommunikationsoffensive Grüne Infrastruktur leistet das Team um lala.ruhr einen strategischen und umsetzungsorientierten Beitrag im Projekt Offensive Grüne Infrastruktur des Regionalverband Ruhr.

Eine kleine Übersicht über einige der Programmpunkte:

Im Werkstattgespräch urbane Biodiversität wird es um das globale Thema der Biodiversitätskrise gehen. Unsere Städte entwickeln sich mehr und mehr von der Idee des mittelalterlichen Bollwerkes hin zu einem echten Lebensraum für Ihre Bewohner:innen. Welche Rolle spielen Städte heute für die Biodiversität und wie können Städte sich als Teil eines Ökosystems verstehen und gestalten?

Die Werkstatt Transformative Straßen setzt im Jahr 2050 an, ausgehend von der Vision eines bis dahin rapide zurückgegangen Autoverkehrs. Die Herausforderung: Wie soll mit dem neu gewonnen, ehemaligen Park- und Straßenraum umgegangen werden?

In der Werkstatt Bolzen für den guten Zweck – Umweltschutz kombiniert mit Fußball stellt sich die Initiative „bochumbolzt“ vor, die Fußball mit Umweltschutz verbindet und Mitstreiter:innen zur regionalen Weiterentwicklung, hin zu „ruhrpottbolzt“ sucht.

Das SÖZ als Labor für eine grüne (Stadt-)Landschaft beschäftigt sich mit einem konkreten Projekt in Dortmund: An der Schnittstelle zwischen sozialer Gerechtigkeit und einer Reaktion auf die Klimakrise entstand die Idee eines sozial-ökologischen Zentrums (SÖZ). Was sollte ein SÖZ können, um das Engagement für die Landschaft im Ruhrgebiet zu stärken?

Im Ruhrgebiet sind oft eher industrielle Hinterlassenschaften Thema, aber es gibt auch viele wertvolle natürliche Flächen. Diese leisten nicht nur einen Beitrag zu unserer regionalen Ernährung, sondern sind auch ein wichtiger und auch sensibler Teil eines urbanen Ökosystems. Ein Boden für die Zukunft: der Wert der Äcker.

Bereits beim VR-Festival Places 2020 wurde der Greenymizer Prototyp entwickelt – eine Virtual Reality Anwendung, um eine Vision grüner Stadtentwicklung für bessere Bürgerbeteiligung zu vermitteln. In der Werkstatt sind die Teilnehmenden nun eingeladen mitzudenken und sich in die Weiterentwicklung einzubringen.

In der Werkstatt „Urbanes Gärtnern im Ruhrgebiet“ stehen Formen des Urban Gardenings und ein Überblick über die Akteurslandschaft des Ruhrgebiets im Vordergrund.

Die Innenstädte der Ruhrgebietsmetropolen werden nach wie vor dominiert vom Individualverkehr und Einkaufswelten. in der Werkstatt Urban re/ creation werden mit jungen Planern und dem BDLA NRW neue Ansätze für zukunftsfähige innerstädtische Räume anhand von grünen Konzepten und best practice Beispielen diskutiert.

Die Werkstatt Kreative Brachflächennutzung: Eine Blaupause für Raumpioniere setzt auf die Themen Upcycling und gemeinschaftlich gestaltete Orte für Kunst und Kultur, Bildung, sozial-ökologische Start-ups und Urban Gardening. Im Vordergrund steht die Frage, wie Hürden aus dem Weg geräumt werden können, um solche Orte zu schaffen.

In der Werkstatt “Partizipation und Verantwortung für Grüne Bahnhöfe” werden Ideen und Erfahrungen zu Partizipationsprozessen mit Fokus auf Bahnhöfen gesammelt mit der Vision, die Räume rund um unsere Ruhrgebiets-Bahnhöfe lebenswerter zu gestalten.

Watt denn nu? Gesucht: ein neues Narrativ für das Ruhrgebiet geht als über beide Veranstaltungstage hinweg laufende offene Werkstatt der Frage nach, welche zukunftsweisenden Bilder über das Ruhrgebiet wir uns wünschen – grüne Narrative und eigene Ideen herzlich willkommen!

Biodiversität in der Stadt – Potenziale und Möglichkeiten ist als moderiertes Werkstattgespräch angelegt, in dem Fragen zum Verlust der Biodiversität und zum Klimawandel im Vordergrund stehen.

Wie möchten wir mit der Landschaft des Ruhrgebiets umgehen? So lautet die Kernfrage einer Werkstatt, in der es um positive Zukunftsbilder und kreative Siedlungsplanung, innovative Gestaltungsideen für Ausgleichsflächen und integrative Pflegeansätze für unsere Landschaft geht.

Mit dem Live Podcast “The One Minute City and the Internet of Nature!” bietet lala.ruhr auch der internationalen Debatte zu der lebenswerten Stadt der Zukunft eine Bühne. Gemeinsam mit Dr. Nadina Galle, Ökologie-Ingenieurin und Pionierin des Konzepts „Internet der Natur“, und Andrea Balestrini, Leiter des LAND Research Lab, werden wir erkunden, wie man gewöhnliche städtische Räume zukunftsfähig umgestalten kann.

30. Nov. 2020 | Allgemein, LUZI, Stadtforschung & -entwicklung

von Judith Lederer

Der Klimawandel ist Realität. Doch wie kann er abgemildert werden? Ein Großteil der weltweiten Bevölkerung lebt heutzutage in Städten, die ca. 80 % der Energie verbrauchen und 75 % der globalen Treibhausgasemissionen produzieren. Daher befasst sich der Climathon mit der Ideenfindung für mögliche Lösungen auf kommunaler Ebene. Er findet seit 2015 weltweit zeitgleich statt und wird von der globalen Impact Hub Association organisiert. Dieses Jahr waren 145 Städte in 56 Ländern, u.a. in Spanien, Mexiko, Indien, Bangladesch, Chile, Estland, Ägypten und Pakistan, auf 6 Kontinenten mit mehr als 6500 Teilnehmer*innen dabei. Mitmachen kann jede*r, der*die interessiert am Thema ist.

Für jede Stadt werden von Unternehmen oder der Verwaltung der Kommune Challenges gestellt. Die Teilnehmer*innen haben dann in Kleingruppen 24 Stunden Zeit, um zum Beispiel einen Lösungsvorschlag dafür zu entwickeln, wie Second Hand-Produkte attraktiver gemacht werden, wie klimafreundliches Wohnen in Wohngebäuden beschleunigt werden könne oder wie Influencer*innen für das Thema Nachhaltigkeit gewonnen werden können. Innerhalb der Challenge, die sich jede*r frei aussuchen kann, werden die Gruppen selbstständig gebildet. Die in den Kleingruppen entwickelten Ideen bekommen die Challenge-Steller*innen zugesendet und dürfen dann entscheiden, welche der Ideen ihnen am besten gefällt, die sie dann umsetzen, wenn möglich mit Hilfe der Menschen, die sie entwickelt haben.

Dieses Jahr wurde der Climathon digital durchgeführt, was den Vorteil hatte, dass die Teilnehmer*innen viel flexibler wählen konnten, welche Challenge sie gerne lösen möchten und sich nicht schon lange im Voraus festlegen mussten. Außerdem konnten viel mehr Menschen mitmachen. Es war mein erster Climathon und ich war überrascht von der geballten Motivation, in dieser kurzen Zeit etwas Sinnvolles auf die Beine zu stellen. Auch die Mischung an Menschen mit den verschiedensten Hintergründen hat mir sehr gut gefallen. Mein Team war recht klein und bestand aus Julia, Architektin aus München, und Johanna, Physikerin aus Berlin. Zusammen haben wir uns Gedanken dazu gemacht, wie mehr Menschen in München für den Klimaschutz begeistert werden können. Ich habe mir diese Challenge ausgesucht, da ich fand, dass sie noch sehr viel Spielraum für eigene Kreativität bot. Viele der anderen Challenges waren in der Aufgabenstellung konkreter, wie Funktionen einer schon ausgearbeiteten App entwickeln oder den Wertschätzungsgedanken von Menschen gegenüber Car-Sharing-Autos erhöhen. Für die Challenge haben wir die Idee der „Climate Olympics“ entwickelt, bei der jährlich eine Woche lang Aufgaben im Sinne des Klimaschutzes von den Bewohner*innen der Stadt gelöst werden können. Am Ende winken tolle Preise wie z.B. ein Jahresticket für den Nahverkehr, eine Schrebergartenparzelle, eine Zugreise nach Rom, aber auch für alle anderen Teilnehmer*inne U-Bahn-Karten oder Blumensamen. Aufgaben könnten sein: einen Ort der Transformation (z.B. Repair-Café, Gemeinschaftsgarten) besuchen, ein Stück Straßengrün bepflanzen, ein Foto von Wildleben in der Stadt machen, mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zur Arbeit/Schule fahren oder der Stadtverwaltung und -politik einen Tipp für die klimafreundlichere Gestaltung von bestimmten Orten geben. Man kann als Einzelperson oder auch im Team (z.B. Schulklasse, innerhalb der Firma) teilnehmen.

Es hat super viel Spaß gemacht, so fokussiert an einem Thema zu arbeiten, auch wenn etwas mehr Zeit hilfreich gewesen wäre. Ich bin gespannt, welche Ideen nun umgesetzt werden und hoffe, dass wir zusammen zum Wandel des Klimawandels beitragen können.

Quellen:

https://climathon.climate-kic.org/en/

https://impacthub.de/events/climathon-2020.html